Par Picard Luhavo, journaliste reporter et fact-checkeur

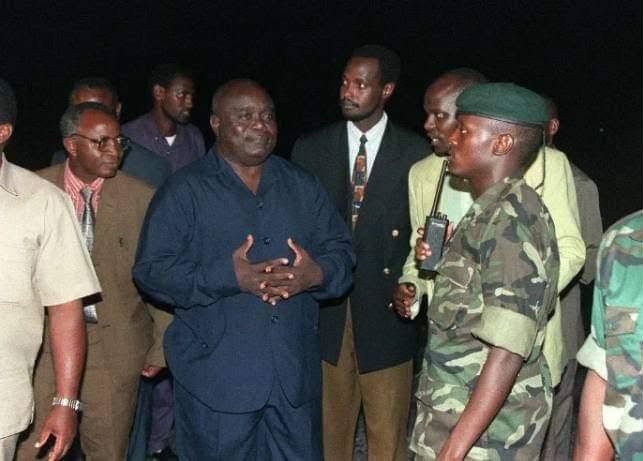

Ce matin du 27 juillet 1998, un communiqué officiel est lu sur les ondes de la RTNC. Le président Laurent-Désiré Kabila annonce, de manière solennelle, la fin de la coopération militaire avec les troupes rwandaises, jusque-là ses principaux alliés dans la conquête du pouvoir. Cette décision, en apparence souveraine, ouvre la voie à une des périodes les plus sombres et les plus complexes de l’histoire politique et militaire de la République Démocratique du Congo.

Une rupture brutale aux lourdes conséquences

Le 28 juillet, 3 000 soldats rwandais quittent Kinshasa sous escorte des Forces armées congolaises (FAC). Le général James Kabarebe, ex-chef de l’armée congolaise, conduit ce retrait. À Ndjili, des scènes de liesse populaire accompagnent leur embarquement, mais déjà, en coulisses, une autre guerre se prépare.

Quelques jours plus tard, le 2 août 1998, les mêmes troupes réapparaissent à Goma, aux côtés du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), une rébellion fraîchement formée. Plusieurs anciens cadres de l’AFDL, bras droit de Kabila un an plus tôt, rallient le nouveau mouvement. Pire encore : la 10ᵉ brigade des FAC, pourtant considérée comme loyale et bien formée, fait défection en bloc sous les ordres du colonel Jean-Pierre Ondekane. Le pouvoir de Kabila vacille.

La guerre éclate, l’État se disloque

C’est le début de la Deuxième Guerre du Congo, la plus meurtrière de l’histoire africaine contemporaine. Plus de cinq millions de morts, des affrontements impliquant neuf pays, et un pays fracturé entre zones rebelles et territoire sous contrôle gouvernemental. De 1998 à 2003, le RCD-Goma administre l’est du pays avec l’appui du Rwanda, pendant que le MLC de Jean-Pierre Bemba contrôle le nord avec le soutien de l’Ouganda.

Mais au-delà des lignes de front, un autre ennemi s’installe durablement : la corruption généralisée.

Corruption et fragilité institutionnelle : le prix de la guerre

Depuis cette rupture de 1998, la RDC est entrée dans une ère de fragilité institutionnelle chronique, aggravée par la corruption endémique de ses élites civiles et militaires. Pendant la guerre, des accords secrets, des détournements d’aide humanitaire et des trafics d’armes ont enrichi une poignée de généraux et de hauts fonctionnaires souvent au détriment des populations déplacées ou victimes des combats.

Même après la réunification officielle en 2003, les mêmes pratiques se poursuivent. Des officiers généraux touchent des soldes fictives, des politiciens détournent des fonds destinés à la reconstruction ou à la défense, et des chefs de guerre réintégrés dans l’armée sont maintenus en poste sans jamais être inquiétés pour leurs crimes.

Des rapports successifs de la Cour des comptes, de l’IGF, de l’ONU ou de la société civile pointent tous du doigt les chaînes de complicité entre militaires, politiques et réseaux économiques locaux ou étrangers. Cette impunité empêche toute réforme en profondeur des forces armées, tout comme le retour d’une autorité étatique crédible à l’Est.

Une instabilité permanente depuis 25 ans

Depuis ce fameux 27 juillet 1998, le pays n’a jamais retrouvé une véritable stabilité politique durable. Les élections se succèdent, mais les crises institutionnelles demeurent. Les dialogues de Sun City (2002), de l’Union africaine (2016), et de Nairobi ou Luanda (2022–2023) peinent à enrayer un système politique où les alliances sont de circonstance et les trahisons fréquentes.

L’armée congolaise, quant à elle, reste minée par des dysfonctionnements profonds : chaînes de commandement floues, effectifs gonflés de noms fictifs, faible discipline, et absence de motivation. Nombre de ses officiers sont accusés de pactiser avec des groupes armés pour le contrôle de mines ou de routes commerciales. À Bunia, Beni, Rutshuru, Walikale ou encore dans le territoire d’Uvira, des témoignages concordants évoquent des complicités locales entre FARDC et groupes rebelles.

L’Est et le Nord-Est : théâtres d’une guerre sans fin

Aujourd’hui, dans le Nord-Kivu et l’Ituri, les mêmes logiques sont à l’œuvre. Le retour du M23 depuis 2022, soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports des Nations Unies, illustre une répétition du passé. Le groupe armé contrôle des territoires entiers, se finance par des trafics transfrontaliers, et bénéficie parfois de complicités à tous les niveaux.

Les ADF, de leur côté, sèment la terreur dans le Nord-Est, avec des attaques sanglantes et revendiquées sous la bannière de l’État islamique. Les efforts militaires congolais comme les opérations Shujaa avec l’armée ougandaise peinent à éradiquer la menace. Les populations civiles, prises entre les groupes armés et les abus de certaines unités de l’armée, restent les premières victimes.

1998–2025 : d’une rupture à un effondrement continu

La décision de Laurent-Désiré Kabila en juillet 1998, en rompant avec ses anciens alliés, visait à affirmer l’indépendance nationale. Mais ce moment charnière a révélé une faiblesse structurelle que la RDC n’a jamais surmontée. Depuis, le pays navigue entre rébellions, transition politique permanente, corruption militaire et effondrement de l’autorité publique dans de vastes zones du territoire.

Aujourd’hui encore, l’Est du Congo continue de payer le prix de cette guerre inachevée.

Sources utilisées :

- Communiqué officiel, RTNC, 27 juillet 1998

- Archives du Dialogue intercongolais, Sun City, 2002

- Rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC (2003–2024)

- IGF : rapports 2020 à 2024 sur les finances militaires

- Human Rights Watch, Amnesty International

- Jeune Afrique, Actualité.cd, RFI, France 24, Congo Research Group

- Témoignages d’officiers congolais retraités et sources locales à Goma et Bunia

© Picard Luhavo, 2025 – Tous droits réservés.