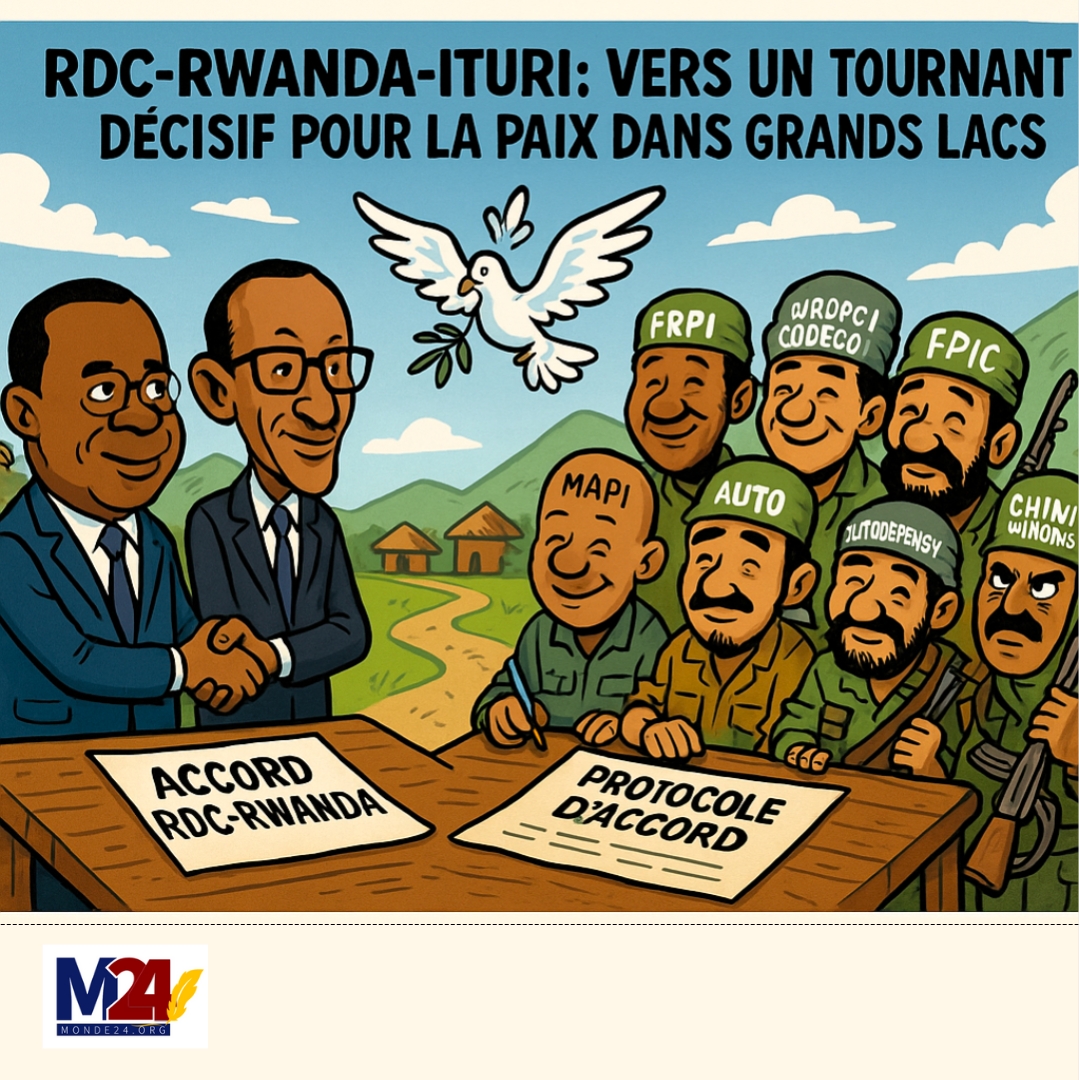

Alors que la région des Grands Lacs traverse l’une des périodes les plus instables de son histoire récente, deux accords majeurs viennent raviver l’espoir d’un avenir plus pacifique et prospère pour la République Démocratique du Congo (RDC). Le premier, signé à Washington entre la RDC et le Rwanda sous le parrainage des États-Unis et du Qatar, vise à mettre un terme aux hostilités transfrontalières et à jeter les bases d’une coopération bilatérale renforcée. Le second, adopté à Aru (Ituri) entre six groupes armés locaux, marque un pas important vers la réconciliation communautaire et la fin des violences dans cette province meurtrie.

Un accord historique entre Kigali et Kinshasa

L’accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda représente une avancée diplomatique significative dans un contexte régional longtemps marqué par la méfiance, les accusations réciproques de soutien à des groupes armés et l’ingérence militaire. L’originalité de cet accord repose sur sa structure intégrée et sa portée multidimensionnelle : sécurité, désarmement, coopération économique, retour des réfugiés et mécanismes de surveillance conjoints.

Concrètement, les deux parties s’engagent à respecter l’intégrité territoriale de chacun, à cesser toute forme d’acte hostile direct ou indirect et à ne plus apporter aucun soutien aux groupes armés opérant sur leurs territoires respectifs. Le Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM), qui sera opérationnel dans les 30 jours suivant la signature, jouera un rôle central dans la mise en œuvre de ces engagements, en évaluant notamment la menace posée par les FDLR et les groupes affiliés.

Ce pacte marque également une volonté claire d’intégration économique régionale. Les deux États s’accordent sur le développement conjoint des chaînes de valeur minières, la gestion partagée du lac Kivu et l’établissement de normes de transparence et de lutte contre la corruption dans les projets transfrontaliers. Ce volet économique, trop souvent négligé dans les accords de paix africains, souligne une approche durable fondée sur la prospérité partagée.

Ituri : la voix des groupes armés en faveur de la paix

Presque au même moment, dans la province de l’Ituri, six groupes armés FRPI, URDPC/CODECO, FPIC, MAPI, Autodéfense et Chini Ya Tuna ont signé à Aru un protocole d’accord scellant leur engagement à cesser immédiatement les hostilités contre les civils, les FARDC et les services de sécurité. Ce document va plus loin en traitant des problématiques profondément enracinées dans la dynamique du conflit local : usage des enfants soldats, violences sexuelles, obstacles au retour des déplacés et chefs coutumiers, et manipulation communautaire.

L’un des points majeurs de l’accord est l’adhésion explicite de ces groupes au Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation (P-DDRCS), sous réserve de sa réforme et de la nomination de nouveaux animateurs dignes de confiance. La protection des civils, le respect du droit humanitaire, la lutte contre les discours de haine et la promotion du pardon intercommunautaire sont également mis en avant.

Analyse : une paix à plusieurs étages

Pris séparément, ces deux accords incarnent des pas importants dans deux espaces différents du même échiquier de la crise congolaise. Pris ensemble, ils illustrent une volonté politique nouvelle d’aborder les conflits dans une approche holistique à la fois verticale (État à État) et horizontale (communautés à communautés).

L’accord RDC-Rwanda, avec ses mécanismes de surveillance internationale et sa dimension économique, vise à stabiliser les relations interétatiques qui alimentent indirectement les conflits internes. Celui signé à Aru, quant à lui, s’attaque aux causes endogènes de la violence en Ituri : marginalisation communautaire, guerre identitaire, dysfonctionnement du P-DDRCS, frustrations locales.

La clé du succès réside désormais dans la mise en œuvre effective de ces engagements. Les précédentes tentatives de paix ont échoué faute de suivi, de volonté politique constante, ou à cause d’un climat régional toxique. Cette fois-ci, les partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Qatar et la MONUSCO, devront jouer un rôle plus ferme dans la vérification, la médiation et la pression diplomatique.

La convergence de ces deux dynamiques de paix bilatérale et communautaire offre une fenêtre rare d’opportunité pour transformer l’Est de la RDC. Mais comme l’écrivaient certains signataires à Aru, « le non-respect du présent protocole d’accord engage les responsabilités des signataires. » À Kinshasa, Kigali comme à Bunia ou Djugu, la paix ne sera durable que si elle est accompagnée de justice, d’inclusivité et d’un développement palpable pour les populations. La balle est désormais dans le camp des États et de la communauté internationale.